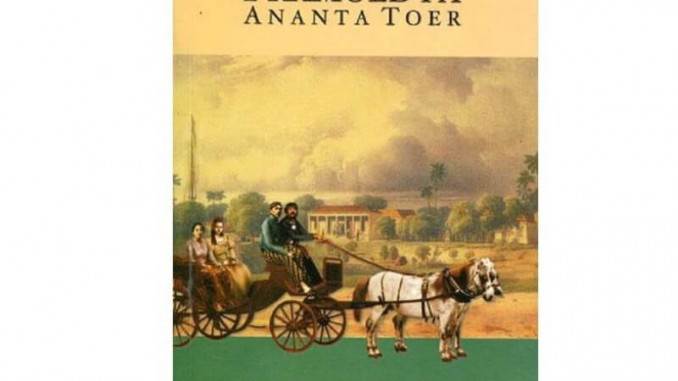

Roman Bumi Manusia adalah seri pertama dalam tetralogi Pulau Buru yang ditulis Pram sewaktu mendekam dalam penjara Buru karena tuduhan terlibat dalam gerakan G30SPKI. Kita tentu tahu betapa banyak manusia telah diasingkan dalam pembuangan itu, tanpa putusan, tanpa pengadilan. Roman ini sekaligus menjadi yang pernah dinyatakan terlarang pada 1981 oleh Jaksa Agung.

Baik, tanpa berlama-lama, mari kita ulik sebuah kisah yang berusaha diangkat Pram ke permukaan melalui romannya tersebut, sebuah kisah yang ia dapat dari hasil pengamatannya atas bumi yang ia pijaki, bumi manusia dengan segala persoalannya. Begitu apik ia gambarkan kehidupan pada masa itu dan berhasil membuat pembacanya hanyut dalam alur yang dibuat, merasa terlukai darah kepribumiannya atas kesewenang-wenangan manusia asing yang berasal dari antah berantah sana, pun tertunduk malu pada budaya leluhur pada masa itu yang begitu rendah, tanpa kehormatan, tanpa peradaban.

Bumi manusia diawali dengan kisah seorang pribumi bernama Minke, yang dalam penafsirannya sendiri adalah nama terkutuk yang ia dapat untuk kepentingan penghinaan baginya, terlebih atas statusnya sebagai pribumi. Pada 1800 hingga awal 1900 Belanda memasuki Indonesia (pada kala itu masih bernama Hindia, yang kemudian berubah menjadi Hindia Belanda, yang berarti daerah kekuasaan Belanda), Hindia masih dalam taraf kehidupan yang sangat memprihatinkan, penguasaan atas nama feodal yang dilakukan oleh raja-raja penguasa terdahulu masih kuat mengendap dalam budaya masyarakat. Budaya sungkem dan ngapurancang pada seluruh keluarga Raja adalah kebudayaan yang menurut saya sendiri, adalah kebudayaan yang tak mengindahkan harkat dan martabat manusia, sekalipun pada pihak yang berkuasa.

Minke (dibaca Mingke) adalah seorang pribumi yang berhasil masuk dalam sekolah H.B.S karena garis keturunan dari ayahandanya yang menjabat sebagai Bupati. Meski besar kemungkinan dirinya akan menjadi Bupati, namun dengan tegas ia menolak, Minke menilai bahwa peradaban Jawa adalah peradaban yang tak masuk akal, peradaban yang hanya merendahkan sesama manusia yang hanya diukur dari strata sosialnya.

Suatu ketika, Minke diajak oleh salah seorang teman dari H.B.S bernama Robert Suurhof untuk menghadiri undangan ke salah satu Eropa yang termasyhur karena kekayaannya. Sebuah istana yang lebih memberikan kesan angker dari luar, terlebih bagi seorang pribumi. Setelah memasuki istana itu, kesan angker seketika lenyap sejak munculnya wanita pribumi yang tampil santun dan berwibawa, ialah Nyai Ontosoroh, gundik dari sang Eropa, Tuan Herman Mellema yang termasyhur hingga ke pelosok Surabaya karena ketangkasan dan kecerdasannya dalam mengurus perusahaan, terlebih karena ia seorang pribumi, perempuan pula.

Tak disangka, kunjungan Minke ke istana angker itu, yang sejak awal direncanakan Suuhrof untuk menghinakan kepribumiannya, ternyata melahirkan babak baru dalam hidupnya, ia bertemu dengan dara cantik, seorang Indo, hasil hubungan tidak syah antara Tuan Mellema dengan Nyainya, Annelise Mellema. Usaha seorang Suuhrof merebut hati Robert Mellema, anak sulung dari keluarga itu, tak lain adalah agar melancarkan jalannnya mendekati sang adik, Annelise. Namun, kesalah langkahannya menjadi petaka baginya sendiri, Annelise, dara cantik tak tertandingi itu jatuh cinta pada seorang Minke, si pribumi yang hendak dihinakan oleh Suuhrof, pun demikian pada Minke. Begitu akhirnya babak baru dalam hidup Minke dimulai, perhelatan antara nurani dan tradisi yang menentang kerendahan tingkat susila keluarga Nyai.

Pertemuan berlanjut, Minke menerima undangan Nyai untuk tinggal di rumahnya. Keberadaan dara cantik tiada tanding itu menjadi magnet bagi Minke, begitupun kekagumannya pada pribadi, tutur kata dan kecerdasan Nyai yang pandai menggenggam hati seseorang membuat Minke tak dapat lepas dari jerat istana tersebut, sekalipun ia segan dengan rendahnya tingkat susila keluarga tersebut. Namun, ia teringat pada perkataan Jean Marais, seorang pelukis bekas serdadu Belanda berkebangsaan Perancis yang berkata, “Kau seorang yang terpelajar Minke, seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Jangan ikut-ikutan menjadi hakim bagi kesalahan yang tak tentu kebenarannya”.

Minke pun akhirnya tinggal di rumah itu barang seminggu, semakin kentara lah cinta seorang Annelise padanya, seorang dara cantik yang tangkas dalam bekerja, namun lemah pada pedalamannya, tak lain adalah karena silang sengkurat permasalahan keluarganya yang memaksanya untuk keluar dari sekolah untuk mengurus perusahaan, dengan begitu lenyaplah pergaulannya dengan dunia luar. Permasalah kedua, meski tubuh dan kecerdasannya tumbuh dengan sempurna, namun tidak dengan jiwanya, ia tumbuh tetap dengan jiwa bocah sepuluh tahun. Jadilah ia boneka kayu yang menawan tapi rapuh.

Annelise jatuh sakit saat Minke memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Minke kembali ke pemondokan Tuan Telinga (dibaca Telingga) setelah merasa bahwa diri seorang terpelajar tak pantas tinggal di rumah itu, apa kata teman sekolahnya jika tahu dimana ia bersarang. Namun, setelah mendengar kabar kesehatan Annelise, serta dorongan dari Jean Marais, akhirnnya ia kembali ke rumah Nyai, menyelamatkan dewinya dari kehancuran jiwa.

Rendahnya Tingkat Peradaban Pribumi

Minke kembali ke rumah Nyai, sang dewi selamat, namun masalah tak selesai sampai disitu. Pada suatu subuh berhalimun di bumi Wonokromo, datang seorang agen untuk membawa Minke yang setelah beberapa prasangka atas penangkapannya bergelayutan di otak, diketahui bahwa panggilan itu berasal dari Gubernur B, yang tak lain adalah ayahandanya sendiri. Terjadilah pergulatan batin seorang Minke yang terpelajar dengan ilmu Eropa, harus berjalan merangkak, beringsut seperti keong, sebuah penghinaan yang teramat kepada kaum manusia. “Ya Allah, kau nenek moyangku, kau, apa sebab kau ciptakan adat yang menghina adat turunanmu sendiri begini macam? Tak pernah terpikir olehmu , nenek moyang yang keterlaluan! Keturunanmu bisa lebih mulia tanpa menghinakan kau! Sial dangkal! Mengapa kau sampai hati mewariskan kebudayaan semacam ini?

Jika kita tarik benang merah dari sejarah, tentu tak dapat terlupakan bagaimana kebiadaban peradaban feodal dalam memperlakukan manusia kala itu, menggolongkan manusia dari strata sosialnya, yang keturunan raja diperlakukan bak Tuhan yang berkuasa penuh, sedang yang jelata diperlakukan tak ubahnya sampah.

Kedatangan Bangsa Kolonial

Kedatangan bangsa kulit putih sedikit mengubah tradisi tersebut, namun bisa ditebak, perubahan tersebut bukan kearah memanusiakan manusia, tapi lebih kepada perpindahan Tuhan yang berkuasa terhadap mereka, dari seorang raja berpindah pada golongan kulit putih. “ kau sudah lupa kiranya nak, yang koloni selalu iblis, tak ada koloni pernah mengindahkan kepentingan bangsamu.” (anak semua bangsa, dari tetralogi kedua), begitu kiranya gambaran kerakusan kulit putih terhadap pribumi. Hal yang sulit diterima nalar (setidaknya menurut saya pada pemikiran abad ini) adalah pribumi dengan anggunnya takluk pada kekuasaan koloni, tak ada keinginan untuk mempertahankan kepribumiannya yang terusir dan tergusur di tanahnya sendiri dan justru membenarkan, tentu saya tak dapat menerawang pemikiran macam apa yang bersarang pada nurani mereka kala itu, saya masih berusaha berpikiran positif jika mereka baru saja mentas dari peradaban yang lebih tak beradab. Hal itulah yang kemudian pada mula cerita menjadikan orang tua dari Nyai Ontosoroh alias Sanikem menjual dirinya pada Tuan Melleme, semata demi kekuasaan yang diiming-ingin oleh koloni.

Keluhuran Budi Seorang Jawa

Sebagai seorang jawa, penulis tentu tak mau luput menyoroti keluhuran budi pribadi jawa. Meski diatas telah dijelaskan bagaimana rendah tingkat keberadaban bangsa pribumi, namun Pram agaknya tak ingin jika hal terpenting dalam bangsa ini serta merta dilupakan. Keluhuran budi seorang jawa tersebut digambarkan melalui sosok Bunda, ibu Minke yang begitu banyak memberikan wejangan tentang kebudayaan jawa yang luhur. Barang sebuah petuah Bunda adalah wisma, wanita, turangga, kukila dan curiga, yang berarti rumah, wanita, kuda, burung dan keris, lima syarat yang harus dimiliki seorang satriya.

Kekejaman Kolonial

Pagi ke pagi berlalu dengan Minke masih tinggal di rumah Nyai, kecintaan Annelise dan kesayangan Nyai pada Minke ternyata menimbulkan kecemburuan pada Robert, diketahui dari Darsam, seorang pendekar dari Madura sekaligus abdi setia keluarga Nyai, Robert menginginkan nyawa Minke yang hanya satu itu, segala daya upaya dikerahkan.

Singkat cerita, saat Darsam berusaha mengejar seorang singkeh yang dicurigai sebagai kaki tangan Robert, yang ditemukan bukan yang dicari, namun sebongkah mayat Tuan Mellema yang diketahui telah mati di tangan Baba Ah Tjong, pemilik rumah plesiran. Babak baru bagi keluarga Nyai Ontosoroh telah dimulai. Semua keluarga menjadi tersangka atas pembunuhan tersebut yang segera bersih dengan pengakuan Ah Tjong bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Namun permasalah tak begitu saja selesai, datang Ir. Maurits Mellema, yang diketahui adalah anak hasil perkawinan sah antara Tuan Herman Mellema dengan Amelia Mellema yang hendak merebut segala kepunyaan Nyai Ontosoroh, termasuk boneka cantiknya, Annelise.

Persidangan demi persidangan digelar, pembelaan demi pembelaan dikerahkan, mulai dari pembelaan seorang Juris hingga pembelaan melalui tulisan demi tulisan yang dibantu oleh Kommer, pemilik surat kabar tempat Minke diperbantukan. Semua pembelaan tersebut kalah hanya karena persoalan “Pribumi” dan “Koloni”. Jika sempat pembaca membaca roman ini, akan terasa oleh pembaca bagaimana kebiadaban dan kecacatan attitude yang seharusnya tidak dilakukan oleh bangsa beradab macam Eropa. Maafkan keterbatasan penulis sehingga tidak dapat menggambarkan kekejaman koloni terhadap pribumi, yang begitu dalam melukai kepribumian penulis, dan barang tentu setiap pembaca.

Rasa Persatuan Pribumi

Yang tak kalah menarik dari fakta yang difiksikan (saya yakini demikian) gubahan Pram adalah rasa kemanusiaan dan persatuan bangsa Pribumi, yang sedikit membuat penulis bernafas lega. Kita tentu tahu bagaimana pertempuran di Surabaya berkobar, pun dalam pertempuran-pertempuran lain, semuanya menampakkan bahwa bangsa Hindia (sekarang Indonesia) telah mewarisi kebudayaan bersatu yang begitu mengakar dan budaya rela mati demi mempertahankan yang dianggap benar. Demikian pula yang berusaha digambarkan Pram, bagaimana kerumuman orang Madura berparang akhirnya datang menggerombol di rumah Nyai untuk menyatakan simpatinya, walaupun mereka harus bersimbah darah menghadapi kekejaman hukum kompeni.

“kita kalah Ma,” bisikku

“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya”

Sebuah roman agung yang sarat akan makna, sumbangan Indonesia untuk dunia, Bumi Manusia dengan segala persoalannya.

Diresensi oleh: Hesti Mia Wulandari.

Pimpinan Redaksi LPM Inkams 2017.

Pimpinan Redaksi Buletin Soe Isme

Leave a Reply